우리시대

> 인권연대세상읽기 > 우리시대

> 인권연대세상읽기 > 우리시대

‘우리시대’는 언론계에서 일하는 전문가들이 멘토가 되어, 작성한 칼럼에 대한 글쓰기 지도도 함께하고 있습니다.

칼럼니스트로 선정된 김태민, 이서하, 전예원님이 돌아가며 매주 한 차례씩 글을 씁니다. 칼럼니스트를 위해 안동환(서울신문), 안영춘(한겨레), 우성규(국민일보), 기자가 멘토 역할을 맡아 전문적인 도움을 줍니다.

한국에서 외국인으로 사는 법 (조아라)

작성자

hrights

작성일

2017-06-28 10:43

조회

771

조아라/ 청년 칼럼니스트

# 흐엉 이야기

한 달 전 아기를 낳았다. 내 눈과 남편의 코를 빼닮은 예쁜 딸이다. 시어머니가 나를 돌봤다. 한 달 내내 미역국을 먹었다. 한국에 오기 전까진 미역국을 먹어본 적 없다. 씹을 때 물컹물컹한 느낌이 낯설다. 베트남에선 아이를 낳으면 ‘깐’을 먹는다. 돼지고기를 졸인 음식이다. 또 ‘자오응엇’이라는 국을 계속 마신다. 나뭇가지를 우려낸 따뜻한 물이다. 베트남 말을 쓰고 싶지만 어머니는 집에선 한국말만 쓰라고 말했다.

# 너이 이야기

얼마 전 한국어교실에서 ‘연애’와 ‘소개’라는 단어를 배웠다. 나는 남편과 연애 결혼했다. 라오스를 여행하던 남편은 식당에서 나를 보고 반했다고 했다. 그는 몇 달 뒤 다시 라오스에 왔다. 라오스 말로 내게 청혼했다. 처음에는 부모님도 반대했다. 하지만 남편이 잘 웃고 착한 사람이라는 건 가족 모두 오래지 않아 알게 됐다.

결혼한 지 2년, 아이를 가진 지 8개월째다. 아이는 간호사를 불러 집에서 낳기로 했다. 라오스에서 하는 대로 말이다. 가끔은 파파야로 만든 샐러드인 ‘땀막홍’이 먹고 싶다. 하지만 한국에선 파파야를 구하기 어렵다. 지금은 남편과 시어머니, 올케와 같이 살고 있다. 남편이 버는 돈으론 네 가족이 먹고 쓰기에는 빠듯하다. 임신 전에는 나도 뷔페에서 초밥을 만드는 일을 했다. 주말에만 일해도 하루에 7~8만 원씩 벌었다. 아이를 낳고 나면 다시 일을 하고 싶다.

# 수안 이야기

남편은 집에서 40분 거리 회사에서 용접 일을 한다. 7시면 출근해야 한다. 나는 매일 아침을 챙겨준다. 나도 10시부터 부업을 한다. 옷에 단추를 붙이거나, 상자를 포장하는 일이다. 단추를 500개 붙이면 5000원을 받는다. 나는 하루에 1,000개 정도 붙인다. 다 붙이는 데 4시간 걸린다. 어깨도 허리도 쑤신다. 남편 월급으로는 두 사람 살기에 넉넉지 않다. 한국말을 잘 못하고, 한국인 친구도 없다. 그래서 내가 찾을 수 있는 일자리로는 큰돈은 못 번다. 남편과의 결혼은 하루 만에 결정됐다. 결혼소개소 사장이 내게 나오라고 했다. 여자들은 3명 있었고, 지금의 남편은 우리들과 면담을 했다. 그는 나를 선택했다.

친정에도 보탬을 주고 싶다. 남동생은 베트남에서 의과대학을 다니고 있다. 동생이 편안하게 공부하면 좋겠다. 동생이 인터넷으로 사진을 보내줬다. 볼 때마다 그립다.

# 아라 이야기

“몇 살이에요?” “결혼한 적 있어요?”

주말마다 이주여성을 위한 한국어교실에 나간다. 그녀들이 내게 묻는다. 난 결혼한 적도, 아이를 낳은 적도 없다. ‘선생님’이라고 불리지만, 사실은 그들이 내 인생 선배다. 흐엉, 너이, 수안은 우리 반 학생들이자 나의 친구들이다.

내가 사는 인천에는 외국인이 많다. 이주여성들은 주로 시골에 살 것 같지만, 사실은 서울과 경기 지역에 가장 많이 산다. 여성가족부 통계자료를 보면 2012년 한국에 들어온 결혼이주여성은 196,789명이었다. 이 가운데 서울과 경기 지역에 자리 잡은 사람이 92,751명이었다. 10만이 넘는 중국 여성이 한국에 들어왔다. 뒤이어 베트남(47,187명), 필리핀(13,148명), 일본(10,335명) 순으로 많았다.

이주여성들에겐 집이 마냥 안전한 공간은 아니다. 더욱이 우리나라에선 집안에서 일어나는 사건을 가정의 몫으로 남겨두려는 경향이 강하다. 이주여성은 한국 문화에 익숙지 않은데, 한국의 가족들은 그녀가 습득할 때까지 기다려 주지 않는다. 아내 또는 며느리가 김치를 잘 담그고, 고향의 언어는 쓰지 않기를 바란다. 필리핀에서 온 제니(22)는 인천에서 살고 있다. 남편인 박 모(45)씨는 일을 그만두고 술을 마시며 하루를 보낸다. 갓난아이가 있어 정부 보조금으로 20만원을 받는다. 그나마도 월세로 나간다. 어느 날 남편은 소주병을 제니의 얼굴에 던졌다. 어깨를 잡고 흔들기도 했다. 제니는 112에 신고했지만, 경찰은 출동하지 않았다. 때로 가정은 바깥보다 더 위험하다. 여성의 희망을 앗아갈 때도 있다.

반대 상황도 있다. 이주여성이 한국 문화를 거부하거나, 가족과 잘 지내보려는 생각을 하지 않을 때다. 베트남에서 온 A씨는 한국인 남편과 불화했다. A씨의 말만 들었을 때는 남편의 게으름과 무관심에 책임이 있는 듯 보였다. 하지만 A씨는 자신이 텔레비전이나 가구를 부수고, 한국문화를 배척한 일에 대해선 말하지 않았다. 결국 두 사람은 이혼했다. 한국으로 귀화하지 않은 이주여성에게 이혼의 책임이 있을 땐 고국으로 돌아가야 한다.

이주여성의 삶을 피폐하게 만드는 데는 경제적 요인이 크다. 한국어 소통이 서툴러 취업이 쉽지 않다. 상당수 이주여성의 남편은 임금 수준이 높지 않다. 때문에 이주여성도 경제활동에 뛰어들어야 하는 경우가 많다. 서울 한울타리 다문화가족지원센터의 곽아름 담당자는 “‘한국어’와 ‘사무 능력’이 취업의 열쇠”라고 말했다. 이주여성 대부분이 장기적이고 안정적인 일자리를 원한다. 하지만 학력이나 컴퓨터 기술, 한국어 능력이 뒷받침되지 않을 땐 단순 노동에 종사할 수밖에 없다.

서울시 여성가족정책실에선 ‘결혼 이민자 출산 전후 돌봄 프로그램’을 계획해 9월부터 선보일 예정이다. 외국의 출산 문화를 알고 돌봄 서비스를 제공한다는 취지다. 여성가족정책실의 박경길 담당자는 “산후조리원에 매뉴얼을 보급하는 방식이 될 것”이라고 말했다.

이주여성에게 더 나은 삶을 꿈꾸게 할 방법은 없을까? 다른 나라의 다문화정책을 살펴보자. 독일에선 외국인이 장기체류하려면 반드시 통합 언어강좌를 900시간 이수해야 한다. 독일어를 습득하고 문화를 받아들여야 한다는 뜻이다. 호주는 ‘모든 사람의 가치를 인정한다’는 원칙으로 다문화정책을 입안한다. 특히 시드니는 인구의 35%가 외국 출신이다. 시내 공공기관에서 일하는 직원의 4분의 1이 외국 태생이다. 원주민과 토레스 섬 주민의 문화도 인정한다. 물론 비판도 만만치 않다. 2010년 호주 다문화자문위원회 조사에 따르면 이민자 4명 중 1명이 인종 또는 국적 차별을 겪었다고 나타났다. 기존 백인 중심 사회의 권력관계를 침해하지 않는 선에서 문화의 다양성을 관리하는 다문화주의 정책이었다는 지적이 있다.

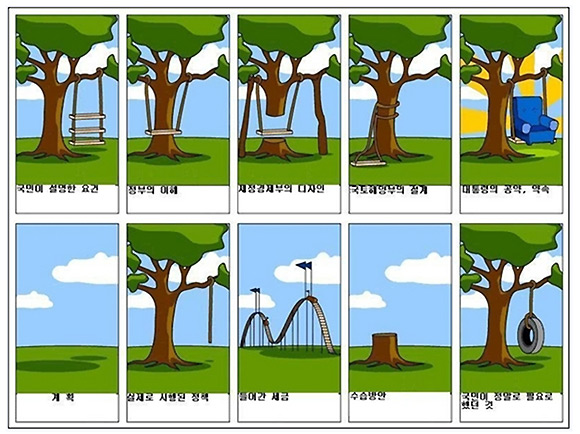

우리나라의 2012년 다문화지원사업 예산은 996억 원이었다. 다문화가족 자녀의 생활지원 서비스에 256억 원이 배정됐다. 그밖에 통번역 및 양육지원 서비스(30억 원), 한국어교육(21억) 등에 예산이 쓰였다. 하지만 취업을 지원하는 데는 예산이 부족한 상황이다. 여성가족부는 전국에 ‘새일센터’ 120곳을 두고 결혼이주여성의 취업과 자립, 경력개발을 지원한다. 이곳 한해 예산은 14억이다. 1인당 300만원까지 지원할 수 있어, 한 해 지원을 받을 수 있는 여성은 600명 남짓에 불과하다. 서울시가 시민참여형 홍보시스템을 만드는데 쓰기로 한 올해 예산(3027억원)의 200분의 1 수준이다.

이주여성이 진짜 원하는 정책이 무엇인지, 얼마나 많은 여성이 혜택을 보는지 체계적으로 따져 봐야 한다. 서비스를 몰라서 이용하지 못하는 이주여성들도 많다. 상당수는 본인의 취업과 아이들의 교육 문제를 가장 크게 걱정한다.

이주여성이 한국에 온 건 행복하게 잘 살기 위해서다. 그들을 ‘수혜의 대상’ 으로만 바라봐선 안 된다. 앞으로는 그들이 능력을 발휘할 수 있도록 직업교육과정이 확충돼야 한다. 컴퓨터나 운전면허 등 실생활에 필요한 교육 기회가 더 많은 이주여성들에게 돌아가야 한다. 우리 사회의 구성원으로서 차별받지도, 외롭게도 살지 않도록 그녀들을 보듬는 정책이 필요하다.

조아라씨는 교육과 언론에 관심을 갖고 이주여성을 위한 한국어 교실 강사로 활동 중입니다.