발자국통신

> 인권연대세상읽기 > 발자국통신

> 인권연대세상읽기 > 발자국통신

‘발자국통신은’인권연대 운영위원들로 구성된 칼럼 공간입니다.

‘발자국통신’에는 강국진(서울신문 기자), 김희교(광운대학교 동북아문화산업학부 교수), 염운옥(경희대 글로컬역사문화연구소 교수), 오항녕(전주대 교수), 이찬수(서울대 통일평화연구원 연구교수), 임아연(당진시대 기자), 장경욱(변호사), 정범구(전 주독일 대사), 최낙영(도서출판 밭 주간)님이 돌아가며 매주 한 차례씩 글을 씁니다.

우리가 모르는 것, 그들이 모르는 것 (서상덕)

작성자

hrights

작성일

2017-06-26 22:44

조회

277

서상덕/ 인권연대 운영위원

며칠간 미국으로 우울한 여행을 다녀왔다. 이번엔 취재를 위해서가 아니라 예의 기러기 아빠로의 ‘변신’을 위한 통과의례 차원의 여행이었다. 그래서인지 그로 인한 갖가지 상념이 던져주는 우울함은 일정 내내 온 전신을 무겁게 짓눌러댔다.

이번 미국행은 지금껏 전 세계 수십 개 나라를 돌아다닌 내게도 미국이란 나라가 여전히 두려운 존재로 남아있음을 새삼 확인한 시간이기도 했다. 하지만 미국이란 존재가 내게 던져주는 두려움은 상식선에서 떠올릴 수 있는 어떤 ‘공포스러움’에 기인한 것이라기보다 그 ‘괴기함’에서 비롯된 것이라는 게 적절할 듯하다. 몇 년 전 취재 차 꽤 오랫동안 미국에 머문 적이 있던 터였지만 이번 경험도 그 때의 체험들, 그리고 그 체험에서 비롯된 느낌과 생각들에서 크게 벗어나지 못했다.

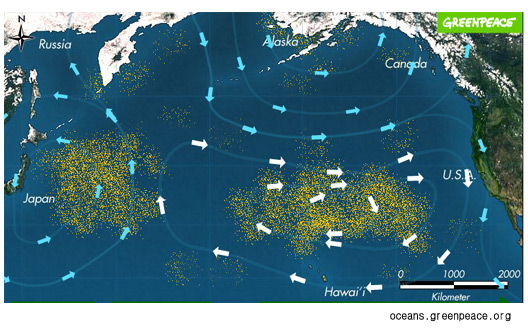

길지 않은 방문 기간 중에도 나는 미국이란 나라가 만들어내는 괴기함에 또 한 번 놀라고 말았다. 인류 공동의 문제를 대하는 그들의 자세와 시각 때문이다. 얼마 전 외신에서 미국 샌프란시스코와 하와이 사이 태평양에 텍사스 주 두 배 넓이의 거대한 쓰레기 섬이 떠다니고 있다는 사실이 보도된 적이 있다. 한반도 넓이의 6배에 해당하는 크기의 섬이 바다에 떠다니고 있다는 사실도 놀랍지만 그 쓰레기의 80%가 비닐과 플라스틱으로 이루어져 있다는 점에 이르러서는 삶의 자세를 돌아보지 않을 수 없기도 했다. 하지만 이러한 문제를 대하는 미국인들의 모습은 동시대인으로서 서글프기까지 했다. 미국인의 수는 전 세계 인구의 5%에 못 미치지만 지구상에서 생산되는 플라스틱의 33%를 사용하고 있다. 복된 땅을 타고났기에 사막과 황무지 등 남아도는 땅에 묻던 쓰레기를 언제부터인가 바다에 쏟아 붇기 시작했고 그로 인해 만들어진 쓰레기 섬이 천천히 바다 위를 움직이면서 해마다 10만종에 가까운 바다 생물을 죽이고 있다. 1950년대부터 10년마다 열배 크기로 늘어나고 있는 이 쓰레기 섬을 치우는 일은 이 문제의 심각성을 깨달은 유럽인들의 몫이라는 게 또 하나의 아이러니다.

사진 출처 - 환경운동단체 그린피스 홈페이지

사진 출처 - 환경운동단체 그린피스 홈페이지

이런 현실을 확인해준 건 다름 아닌 미국에 사는 친구들이었다. 보름도 안 되는 짧은 시간동안 그들 틈에 살며 보게 된 평범한 미국인들의 삶은 그들이 자랑하는 ‘일류 시민’으로서의 자부심과는 한참이나 동떨어져 보였다. 우선 우리에게는 너무도 당연한 것처럼 여겨지는 재활용이나 쓰레기 분리수거 문제만 봐도 그렇다. 미국인들은 이러한 소소하면서도 가장 가까운 자신들의 일상에 생각 외로 무관심한 듯해 보였다. 먹다 남은 음식물이나 음식 쓰레기는 당연한 듯 다른 쓰레기들 틈에 끼어 쓰레기통으로 향한다. 내 눈으론 충분히 재활용할 만한 것들도 쓰레기통에 들어가는 순간 어쩌지 못할 쓰레기가 되고 만다. 그리곤 자신들이 버린 쓰레기가 어떻게 되는지 까맣게 잊고 만다. 음식물 쓰레기는 집집마다 있는 음식물 분쇄기를 통해 예외 없이 하수구로 흘러들어가 바다로 배출된다. 자신들의 풍요로운 소비가 어떤 결과를 낳는지, 다른 존재들에 어떤 영향을 끼치는지 별반 관심이 없어보였다. 그러면서도 방송과 신문에서는 하루도 거르지 않고 한국에서 벌어지는 ‘미국산 쇠고기 사태’에 대해 이상하다는 몸짓과 함께 입질을 해댄다. “우리도 먹는 건데”라며.

하지만 그들도 안다. 자신들의 땅에서, 세계적인 체인망을 지녔다는 패스트푸드점 ○○킹에서 팔리는 1달러짜리 햄버거에 들어가는 쇠고기가 30개월이 넘은 소의 부산물이라는 것을. 소득수준이 낮은 사람들만이 그런 곳을 찾고, 그들 대부분이 나이를 떠나 비만도가 높다는 사실을. 하지만 이방인의 눈에는 사람들로 북적여댈 점심시간임에도 수십 개의 테이블 중 두어 개만, 그것도 벌이가 없을만한 노인들로 채워져 있던 풍경이 생경함을 넘어 괴기스럽게까지 다가왔음을 모를 것이다. 아니, 알려고도 하지 않는 게 그들만의 방식 ‘아메리칸 웨이(American Way)’다. 손쉽게 “싫으면 관두면 되지. 선택의 문제잖아”라고 말하는 미국인 친구들은 몰라도 한참 모르는 이들이다. 자신들이 선택의 권리를 누리는 건 당연하고, 자신들이 지닌 선택권이 다른 이들에게도 공평하게 주어져 있다고 믿는 그들은 선의를 지닌 원칙론자인가, 자신마저도 속이는 경지에 오른 사기꾼인가. 그렇다면 미국은 집단최면에 걸린 거대한 사기꾼 집단일 지도 모른다는 생각에 이르렀다.

한동안 미국인들 틈에 끼어 아메리칸 웨이를 배우며 그들의 삶을 따라갈 아내와 아이들에게 이것만큼은 몇 번이고 당부하고 돌아왔다.

“누가 뭐래도, 100명 가운데 99명이 따라간다고 해도 양심에 거리낌이 있는 일에는 기웃거리지도 말라”고.

그래서 아내는 내가 그랬던 것처럼, 부질없는 일처럼 보일지라도 열심히 분리수거를 할 것이고 재활용품을 모아 내놓을 것이다.

이게 미국인들이 아직 제대로 모르고 있는 ‘코리안 웨이’다. 아직도 촛불이 타오르고 있는 이유다.

서상덕 위원은 현재 가톨릭 신문사에 재직 중입니다.