수요산책

> 인권연대세상읽기 > 수요산책

> 인권연대세상읽기 > 수요산책

‘수요산책’은 각계 전문가들로 구성된 칼럼 공간입니다.

‘수요산책’에는 박록삼(전 서울신문 논설위원), 박상경(인권연대 회원), 서보학(경희대학교 법학전문대학원 교수), 이윤(경찰관), 이재환(시흥시청 소상공인과 지역화폐팀 책임관), 조광제(철학아카데미 대표), 황문규(중부대학교 경찰행정학과 교수)님이 돌아가며 매주 한 차례씩 글을 씁니다.

외할머니에 대한 추억(박상경)

박상경 / 인권연대 회원

1.

늦가을 저녁, 우리는 외할머니 치마폭을 둘러쌌다. 우리라 하면 고만고만한 외손주와 친손주 너더댓 명이었다. 작은 외숙모 손을 꼭 잡고 처음 찾아간 외가였다. 아마도 초등학교 들어가기 전의 기억이다. 엄마가 없는 외가는 낯설지만 할머니가 있어 친근하기도 하였다.

이른 저녁상을 물리치고 나면 우리는 할머니 곁으로 모였다, 손에서 책을 놓지 않은 할머니는 우리한테는 이야기꾼이었다. 할머니가 이야기를 시작하면 우리는 끝없는 이야기 속으로 빨려 들어갔다. 숨죽여 흥부 놀부 이야기를 들었고, 눈물을 훔치며 심청이 이야기를 들었다.

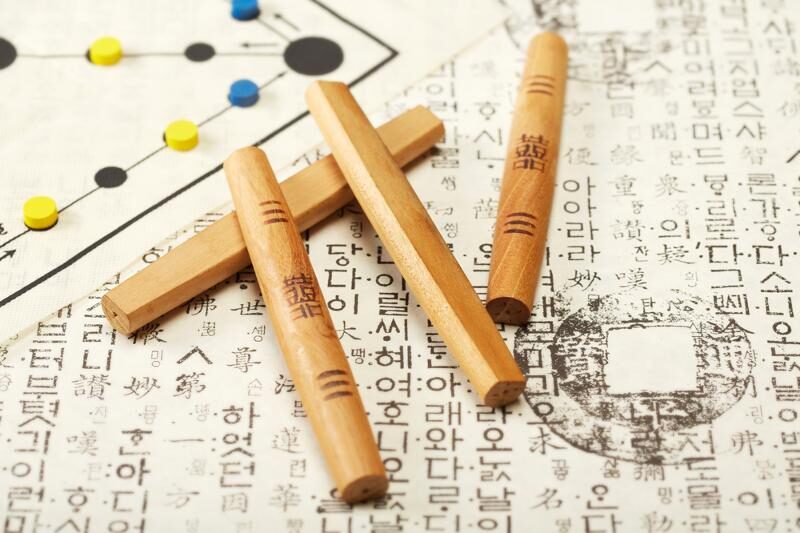

옛날이야기가 없는 날에는 할머니 손에 윷이 들려 있었다. 말판을 만들고 낮에 주워 온 돌멩이로 말을 세웠다. 누군가 떼를 쓰기라도 하면 할머니는 엄하게 꾸짖으셨다. 떼를 써서 이기는 건 이기는 게 아니라고. 윷놀이가 끝나면 할머니는 이기고 진 거와 상관없이 광에서 가져온 인절미를 하나씩 나눠 주셨다. 깊어가는 가을밤에 우리 눈에 졸음이 들면 할머니는 “오늘은 이만 자자꾸나” 하셨다.

2.

잠은 한 살 터울 사촌동생과 할아버지 방에서 잤다. 저녁에 불을 땐 방은 따뜻했다. 할아버지 머리맡에는 자리끼가 놓여 있었고 우리는 장난치는 중에도 그 물을 쏟을까 싶어 조심하였다. 밖은 깜깜했고 간혹 바람이 지나가는 소리에 문풍지가 파르르 떨기도 했다. 추운 밤이었다. 엄마한테는 엄하고 무서운 아버지라는데, 우리한테는 그냥 손주들 이뻐하는 할아버지였다. 네 자리 내 자리 하며 자리 싸움하다 잠이 든 우리를 할아버지는 이불 속으로 한 명씩 들어다 누였다.

이른 새벽에 기침한 할아버지는 “청산리 벽계수야~” 하는 시조를 큰소리로 읊으셨다. 할아버지의 기침 소리에 외삼촌이 “밤새 불편한 거 없으셨어요?” 하고 묻는 소리가 들렸다. “응, 괜찮다.”고 할아버지가 대답을 하셨다. 외삼촌이 아궁이에 불을 지피자 새벽녘의 식은 방이 다시 따뜻해지면서 소여물 쑤는 구수한 냄새가 방안으로 흘러들어 왔다.

3.

“어머니, 이 국, 간 좀 봐주셔요!”

“응, 괜찮구나!”

대가족의 아침상을 내려고 바쁜 큰외숙모가 할머니한테 여쭤보니 할머니의 대답이다. 할아버지와 큰외삼촌이 위쪽에서 상을 받으셨다. 할머니와 부산한 아이들의 상이 한쪽에 마련되고 작은외삼촌과 두 분 외숙모도 마침내 밥상 앞에 앉으면서 아침밥을 먹기 시작하였다.

언니들은 학교에 가고 사촌동생들과 들로 뛰어다니다 들어오니 할아버지가 뒤란으로 오란다. 뒤란에는 오래된 감나무가 있었는데 홍시가 눈이 부시게 매달려 있었다. 할아버지가 바지랑대로 감나무의 가지를 꺾어 홍시를 따면 바구니를 들고 있던 우리는 냉큼 담아내곤 했다. 아차 하는 순간 홍시가 그냥 바닥으로 곤두박질치면 우리는 땅바닥에 떨어진 홍시를 손가락으로 걷어 올려 핥아먹었다. 정말 맛났다.

4.

오십여 년이 넘는 아주 오래된 추억이다. 할머니는 할머니의 언어로 우리에게 이야기를 들려주셨다. 그런데 우리는 할머니의 언어를 알아듣고 할머니와 교감하였다. 엄격하고 무서운 아버지인 할아버지는 손주들한테는 한없이 자상하셨다. 우리는 할아버지는 못하는 게 없다고 믿었다.

커서 알게 된 사실은 나이가 들면 미각이 퇴화해 짠맛부터 잃어간다는 것이다. 음식 솜씨 좋은 외숙모는 밥할 때가 되면 늘 할머니한테 간을 봐 달라고 하였다. 그러면 할머니는 간이 잘 맞는구나 하면서 웃으셨다. 아침이면 외삼촌은 할아버지한테 밤새 불편하지 않으셨냐고 여쭈었다. 그러면 할아버지는 다 좋다고 하셨다.

5.

할머니에 대한 추억이 태극기 부대 어르신들을 생각나게 했다. 지인을 만나려고 광화문을 지나갈 때 누군가를 때려잡아야 한다고 입에 담지 못할 말을 그악스럽게 쏟아내는 소리를 들으면서, 자신들만의 격렬한 언어로 자신들만의 세계를 구축하고 다른 누군가를 배척하려고 안간힘을 쓰는 모습을 보면서 혹시 외로워서 그러는 건 아닐까 하는 생각이 들었다. 자신들의 이야기를 들어주는 사람들이 자신과 같은 모습의 사람들뿐이어서 그런 언어에 익숙해져서 그러는 건 아닐까. 그걸 어른 노릇도 못 하는 사람들이라고 손가락질한 건 아닐까. 누군가한테는 자기의 진짜 이야기를 하고 싶은데 그나마 이야기를 나눌 수 있는 곳은 거기뿐이어서 그러는 것은 아닐까.

지인을 만나고 돌아오는 지하철, 경노석에 홀로 앉아 꾸벅꾸벅 졸고 있는 할아버지 배낭 양쪽 주머니에는 태극기 두 개가 꽂혀 있었다. 그런데 할아버지가 외로워보였다.