목에가시

> 인권연대세상읽기 > 목에가시

> 인권연대세상읽기 > 목에가시

‘목에가시’는 현장을 살아가는 활동가들의 목소리를 담기 위한 칼럼 공간입니다.

‘목에가시’는 김형수(장애인학생지원네트워크 총장), 신종환(공무원), 윤요왕(재)춘천시마을자치지원센터장), 이동화(아디 활동가), 이승은(경찰관), 이원영(용산시민연대 공동대표), 정한별(사회복지사) 님이 돌아가며 매주 한 차례씩 글을 씁니다.

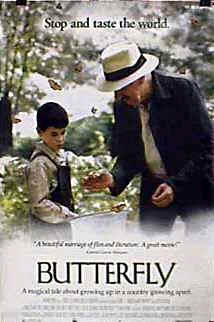

전쟁의 소용돌이에 멍들어버린 동심 '마리포사' - 강유미/ 수색초등학교 교사

작성자

hrights

작성일

2017-07-11 15:02

조회

502

강유미/ 수색초등학교 교사

좋은 영화들은 막이 내린 후에까지 강렬하게 가슴에 여운을 남기곤 한다. 스페인 영화 ‘마리포사(나비의 혀)’ 역시 그런 영화들 중 하나다.

“지옥은 저 세상에 있는 것이 아니다. 우리들 가슴 저편에 자리 잡고 있는 증오와 잔인함, 폭력이 바로 그 지옥에 다름 아니다.”

“자유를 잃는 것은 인간 존재의 이유를 잃는 것이다. 자유로운 인간의 정신, 그것은 마음속에서 영원히 지워지지 않고 누구도 뺏어갈 수 없는 보물과도 같다.”

이러한 대사는 곧 스페인 내전에 휩싸여 파시즘과의 전쟁으로 인해 피로 물들여질 아름다운 시골 마을의 이미지와 오버랩 되면서 더욱 의미 깊게 다가온다. 할아버지 선생님인 그레고리오는 어린 제자인 몬초의 맑은 눈망울을 들여다보며 따스하게 말을 건네듯 교육하는 노련한 교사이자 나름의 신념을 지킬 줄 아는 진정한 인품을 지닌 스승이다.

영화는 천식 때문에 늦은 나이에 학교를 들어가게 된 몬초와 노교사인 그레고리오 선생님과의 만남으로 시작된다.

몬초에게 학교 선생님의 이미지는 매를 때리며 훈육하는 무서운 사람이다. 어머니의 손에 이끌려 교실에 들어서지만 아이들의 놀림소리와 엄하게 보이는 선생님의 농담 한마디에 그만 오줌을 지리고 만다. 몬초는 교실 문을 박차고 뛰쳐나가 산 속 깊이 숨어버린다.

다음 날 몬초는 자신의 집에 찾아와 잘못을 비는 할아버지 선생님을 문틈 사이로 훔쳐본다. “잘못을 했으면 어른이라도 아이에게 사과를 하는 것이 당연하다”고 말 할 만큼 할아버지 선생님은 권위적이지 않다. 어린 몬초는 그런 선생님에게 조심스럽게 다가가 본다. 같은 반 아이들도 더 이상 몬초를 놀리지 않았고 “입학 첫날 자신도 오줌을 조금 쌌다”고 고백하는 단짝 친구도 생겼다. 몬초는 선생님을 따라 글씨도 써보고 공놀이도 하며 조금씩 학교생활에 재미를 붙여간다.

그 중 가장 재미있는 것은 단연 야외 수업이다. 나선형처럼 돌돌 말려진 아름다운 나비의 혀를 설명하시는 선생님의 손길을 따라 몬초의 커다란 눈망울은 반짝인다. 아이들은 선생님을 따라 산길과 들길을 산책하며 나비도 채집하고 물놀이도 하면서 대자연이 만들어준 천연 학습교실에서 마음껏 뛰논다.

몬초에게 그레고리오 선생님은 가정이라는 1차적 사회집단에서 학교라는 2차적 사회집단의 구성원으로 성장시키는 인도자일 뿐만 아니라 인간의 고귀한 정신을 배워 나가도록 하는 참스승으로 존재한다.

사진 출처 - 영화 '마리포사'

그의 자연과학적이자 무신론적인 철학은 고스란히 수업 내용에 반영된다. 왜냐하면 그는 광폭하고 권위적이며 폭력적인 파시즘에 대비되는 자유와 낭만, 자연과 사람에 대한 사랑, 민주적이고 이상적인 철학의 실천을 상징하는 인물이기 때문이다. 또한 그는 보수적이고 권위적으로 되어가는 가톨릭교회와 프랑코 장군을 위시한 기존 봉건제의 기득권을 누리고자 하는 세력에 반기를 들고 사회주의, 공산주의, 무정부주의 등의 다양한 이념에 기반해 있는 공화정의 정신을 사랑한다.

수업 내용을 설명할 때 교실의 아이들이 마음껏 떠들더라도 결코 매를 들지 않는다. 다만 그는 창 밖을 고요히 바라 볼 뿐이다. 목청껏 떠들던 아이들은 신기하게도 차분히 가라앉고 수업은 다시 시작된다. 체벌이 없어도 교육은 존재한다.

몬초는 가슴 깊이 그레고리오 선생님을 존경하고 사랑하게 되고 진정한 인간 정신의 고귀함과 가치를 체득해 나간다.

그러나 1936년 좌파의 지지를 받던 인민전선이 총선에서 승리한 이후 정치범 석방, 노동자 복직, 프랑코의 해외 좌천 등의 파격적인 개혁 정책을 펴자 기존의 기득권층들은 프랑코를 앞세워 쿠데타를 일으킨다. 스페인은 혼란 속으로 빠져든다. 1939년의 제 2차 세계대전 불씨를 안은 파시스트들은 곧 프랑코 정권을 지지하고 공화주의자들을 비롯한 좌파적 성향을 띤 사람들에 대한 마녀 사냥을 시작한다.

평화롭던 몬초의 가르시아 마을에도 색출작업이 시작되고 그레고리오 선생님은 하루아침에 ‘사악한 무신론자요, 극악한 빨갱이’로 낙인찍히고 만다.

극단적 리얼리즘에 대한 논란을 불러 일으켰던 영화 ‘떼시스’의 제작자이기도 했던 루이스 쿠에르다 감독이 선택한 엔딩신은 역시 충격적이다. 아름다운 스페인의 시골마을에 대비되는 폭력적이고 독재적인 권력의 추악함과 섬뜩한 공포는 우리에게도 낯설지 않은 ‘깊은 슬픔’을 남긴다.

다시 너니?

그토록 요란스레

올라와서 다시 푸르게 하는

너의 방문이 내겐 전혀

가능해 보이지 않았거든.

다시 너니?

대지가 죽은 생명과

새로운 생명으로 너의 가슴을 풍요롭게 하는 동안

네 가슴은 그토록 대책 없이

터지도록 자라는 구나.

다시 너니? 이름 모를 무덤 위에

참호의 흙덩이 위에

꽃을 피우며

피로 얼룩진 이 조국에

그 형형색색의 형상을 만드는 자가?

다시 너, 봄이니?

(라파엘 알베르티, ‘스페인 내전 중의 한 해 봄’, 1938)