목에가시

> 인권연대세상읽기 > 목에가시

> 인권연대세상읽기 > 목에가시

‘목에가시’는 현장을 살아가는 활동가들의 목소리를 담기 위한 칼럼 공간입니다.

‘목에가시’는 김형수(장애인학생지원네트워크 총장), 신종환(공무원), 윤요왕(재)춘천시마을자치지원센터장), 이동화(아디 활동가), 이승은(경찰관), 이원영(용산시민연대 공동대표), 정한별(사회복지사) 님이 돌아가며 매주 한 차례씩 글을 씁니다.

티라노! 뭐라노? 와그라노?(김형수)

김형수/ 장애인학생지원네트워크 총장

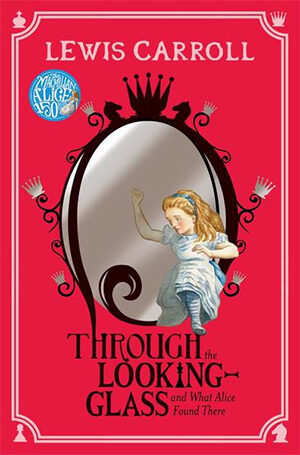

“저, 제가 살던 곳에서는”, 앨리스는 숨을 헐떡이며 말을 이었다.

“지금처럼 오래 달린다면, 당신들은 어딘가 다른 곳에 가 있을 거예요.”

“게으른 나라군”, 여왕이 말을 이었다. “여기서는, 네가 보다시피, 같은 장소에 머물기 위해서는 네가 할 수 있는 한 달려야 돼. 네가 만약 다른 곳으로 가고 싶다면, 그것보다는 최소한 두 배는 더 빨리 달려야 하지.”

- 루이스 캐롤, ⌈거울나라의 앨리스⌋

4학년 때, 과학실이 생겼다. 학교 뒤편 별관 끝으로 가려면 늘 꼴찌였다. 기다란 계단을 버정거리며 휘젓휘젓 갔다. 그 때부터 다른 아이들은 나를 공룡이라 불렀다. 티라노사우르스라고 했다. 멸종해야 하지만 살아남아 쿵쿵거리며 걸었기 때문이다. 과학실에서는 자주 용해 실험을 했는데 물에 녹은 황산구리가 결정을 이루는 것에서 기간제 뽀글뽀글 과학 선생님은 위험하니 청산가리와 헷갈리지 말라 하셨다. 하얀색의 청산가리는 일본 표현이다 하셨다.

회색 고무 따꿍(뚜껑의 사투리) 작은 시약병에 그 결정을 넣었다. 겉면에 청산가리라 적었다. 몇몇이 티라노! 뭐라노? 와그라노? 라며 부를 때마다 왼쪽 주머니 시약병을 만지작거렸다. 눈물처럼 녹아서 멸종되지 않으리라. 저 멀리 아름다운 대지가 천방지축 흔들 때까지 땅을 힘껏 박차고 달리리라.

중학교 때는 따라다니며 쿵쿵하던 그들에게 아침마다 복수를 상상했다. 오늘, 지금에도 가장 강렬한 기억이다. 햄에 파란색 한 방울을 떨어뜨리는 조커가 되는 상상도 했었다. 굵은 목에 걸고 등교한 보온 도시락에서 비싼 햄 반찬만을 골라 날쌔게 도망갈 때마다 바람돌이에게 소원을 빌고 싶었다. 알고도 자연스럽게 내게 죽은 사과씨 냄새가 나서 그들에게 발견되기를 원했다.

사춘기가 수두처럼 왔던 중학교 때까지 그 시약병을 품고 다녔다. 사람들이 나를 따라 걸어오면서 넘어뜨릴 때마다 학교 옥상에 올라가서 저녁놀 질 때까지 하늘을 보았다. 다른 친구들이 학교를 마치고 학원과 체육관으로 떠나면 집으로 왔다. 사람 말을 듣는 것은 라디오와 TV밖에 없는데 ‘2시의 데이트’ 라디오 방송이 끝나면 밖에서 돌아다니는 또래들 이야기뿐이었고 TV 화면은 온통 은회색으로 지글거리거나 화면조정을 할 뿐이었다. 5시 반까지는 그랬다.

유일하게 사람 목소리를 들을 수 있는 곳은 채널 2번 AFKN(AFN Korea) 미국 방송이었다. 날은 몹시 맑았지만, 집에 형도 어머니도 없었다. 가끔은 EBS 교육 방송이 지루한 다큐멘터리를 가장 먼저 할 때도 있었지만 사람 목소리를 듣는 곳은 역시 영어뿐이었다. 그런데 그날은 대화 소리가 아닌 노랫소리가 들려왔다.

비가 오듯 파도가 밀려오듯 조그마한 TV의 자글거리는 화면이 열렸다. 동그란 모자를 쓴 여주인공이 기타 가방과 큰 가방을 들고 길거리를 뛰어가면서 신나게 노래를 부르며 어느 고성에 도착하는 것이었다. 무슨 말인지 알 수 없었지만, 멜로디는 익숙했다.

국민학교 시절, 갑자기 등장한 뽀글뽀글 머리의 젊은 영어 선생님께서 외우다시피 불러준 ‘에델바이스’였다. 머리를 뒤로 올린 멋진 배우가 기타를 치며, 독일 나치를 피하기 위해 불렀다. 라디오에서 그 노래가 나오면 토요일 아무도 없는 집에 하루종일 혼자 있어도 무섭지 않았다.

사진 출처 - 구글

빨간 한쪽 스피커만 달린 라디오만 있으면 되었다. 두근거리고 명랑해졌다. 밤 10시 ‘이종환의 밤의 디스크쇼’에서 들려주는 사람들의 이야기와 함께 하고 자정이면 ‘이선영의 영화음악실’의 시그널 음악이 들려오면 갈 수 없는 영화관에 나는 이미 홀로 가 있었다. 남아공의 차별과 억압에 홀로 싸운 영화 ‘power of one’ 주제곡을 엽서로 신청하면 그 주인공이 된 듯한 기분에 월요일 등굣길에도 왼쪽 주머니의 푸른 시약병은 더 이상 손에 잡지 않았다.

‘머리는 차갑게 가슴은 뜨겁게’ 세상을 향해 복싱할 수 있었다. 단 한 사람의 힘으로도 비를 내리게 하듯 학교는 그저 단 한 명의 도시락을 같이 먹는 친구를 만나는 것만으로도 충분히 아낌없이 주는 곳이었다. 그 한 명의 친구가 없을 때에도 어느 한구석 학교 벤치에 앉아 점심을 먹을 때 사그락거리는 낙엽과 바람들은 소리 없이 나를 지키는 무한한 힘이 되었다.

가끔은 학교 옥상에 맞닿은 계단에 걸터앉아 숨도 쉬지 않을 만큼 울음을 울 때가 있었지만, 어머니가 싸주신 도시락은 다음날에도 살아있을 충분한 낭만이 되었다. 그 서러운 때에도 오히려 아이들을 피해 홀로 밥을 먹을 수 있을 때, 오롯이 자유롭고 독립적인 존재가 된다고 느꼈다.

학교와 몇몇 아이들은 나를 공룡처럼 멸종시키려고 했지만 난 살아남았다. 살아남아야 했다. 내 학창 시절은 그런 멸종의 시대였다. 나의 인종과 나의 걸음걸이와 나의 몸뚱아리가 남에게 조롱당하고 혐오 되어도 나는 살아남았다. 모두가 냄새나고 꼴 보기 싫다 하여도 나는 살아남았다. 나는 공룡이 되었다. 우리 모두 공룡이 되어 살아남자. 살아있자. 세상 모두에게 외쳐보자 그래서 ‘어쩌라고?!’