발자국통신

> 인권연대세상읽기 > 발자국통신

> 인권연대세상읽기 > 발자국통신

‘발자국통신은’인권연대 운영위원들로 구성된 칼럼 공간입니다.

‘발자국통신’에는 강국진(서울신문 기자), 김희교(광운대학교 동북아문화산업학부 교수), 염운옥(경희대 글로컬역사문화연구소 교수), 오항녕(전주대 교수), 이찬수(서울대 통일평화연구원 연구교수), 임아연(당진시대 기자), 장경욱(변호사), 정범구(전 주독일 대사), 최낙영(도서출판 밭 주간)님이 돌아가며 매주 한 차례씩 글을 씁니다.

백담사 유감(遺憾) (김대원)

작성자

hrights

작성일

2017-06-29 01:03

조회

261

김대원/ 인권연대 운영위원

속초에 다녀오는 길이었다. 익숙한 미시령 고개 대신 빠른 속도로 터널을 통과하는 순간 편리함 보다 비록 차를 이용해서나마 정상에 올라 잠시 휴게소에 머물며 동해를 내려다보는 감개나 곧게 뻗은 도로에 묻혀버린 구불구불 백담계곡 맑은 물과 기암괴석의 아름다움이 눈에 밟혔다. 결국 일정에 없던 백담사 방문을 위해 곁길로 빠져나왔다.

십 수년만이었다. 전두환이 이곳에 머문 이후로는 발길조차 주기 싫었던 것이다. 계곡 입구에서 백담사까지 셔틀버스를 운행하고 있었다. 1990년대 초부터 이곳을 찾는 손님이 많아 마련된 것이라고 한다. 백담사는 내설악 중에서도 깊은 오지여서 웬만해선 접근조차 어려웠던 곳이다. 1990년대 초부터 손님이 늘었다니 전두환 때문이 아니겠는가. 그러나 시간이 흐를 만큼 흘렀기 때문인지 그 사실보다는 한 시간 이상 힘든 발걸음도 아깝지 않을 만큼 아름답던 계곡을 깎아 길을 낸 것과 속도가 무엇보다 중요하게 여겨지는 세태가 먼저 안타까웠다.

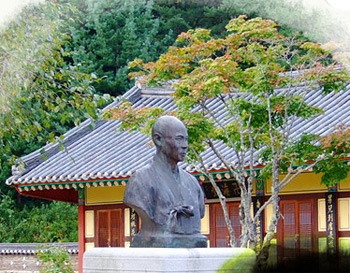

일행을 뒤쫓다 보니 금강문과 사천왕문을 지나 정면의 대웅전이 아니라 오른편의 ‘만해(萬海)기념관’을 먼저 들르게 되었다. 만해 한용운 선생의 출가와 수행, 3·1운동과 옥중투쟁, 계몽활동, 문학 활동, 신간회활동 등을 분야별로 나누어 한눈에 만해의 일생을 볼 수 있도록 꾸며져 있었다.

고뇌에 찬 만해의 초상 앞에 선 순간 앞 관람객들이 나누는 이야기에 내 귀를 의심하지 않았을 수 없었다. 만해의 모습이 전두환과 닮았다는 것이었다. 도저히 참을 수 없어 꾸짖고 말았는데, 주변에 전두환 전(前) 대통령의 팬들이 많으니 말조심하라는 그들의 대답은 더욱 가관이었다. ‘전(前) 대통령’이라니. 이미 군사반란 및 내란죄가 확정되어 ‘전직 대통령 예우에 관한 법률’에 따른 예우도 정지된 상태일 뿐 아니라 수천여 명의 국민을 살해한 학살자가 아니던가. 애써 점정을 억누르고 밖으로 나왔다. 깊은 산 숨은 골짝 사찰 한 모퉁이에서 만나는 만해(萬海)와 일해(日海) 전두환, 참으로 우스꽝스러운 대비가 아닌가.

사진 출처 - 백담사 홈페이지

사진 출처 - 백담사 홈페이지

복잡한 심경도 잠시 또다시 일행에 이끌려 백담사의 중심불전인 극락보전(極樂寶殿)으로 향했다. 실수였다. 아니 예기치 못했다. 극락보전 왼쪽에 자리한 화엄실(華嚴室)의 방 한 칸 문 위에 ‘전두환 전 대통령이 머물던 곳입니다’라는 글이 붙어 있었던 것이다. 화엄실은 만해가 ‘님의 침묵’을 집필한 장소이기도 하다. 화엄이란 만행(萬行)과 만덕(萬德)을 닦아서 덕과(德果)를 장엄(莊嚴)하게 한다는 뜻이다. 어찌 ‘화엄실’이라는 현판 밑에 ‘전두환’이라는 살인마의 이름을 붙여놓을 생각을 했단 말인가. 그 많다던 팬들인지 만해기념관보다 화엄실 앞에 더 많은 인파가 모여 있었다. 그 안에 무엇인가 전시해놓은 듯했지만 도저히 들여다보고 싶지 않아 발길을 돌려 나와 버렸다.

황망히 돌아 나오다 들어갈 때는 무심코 건넜으나 오래된 절과는 어울리지 않게 길고 깔끔한 돌다리가 눈에 띄여 들여다보니 ‘수심교(修心橋)’라 이름 붙여져 있었다. 일행의 설명으로는 전두환이 이곳에 머무는 동안 지어져 그가 이름 짓고 쓴 것이라 한다. 극락보전의 현판 역시 전두환이 쓴 것이었단다. 이곳에서 전두환은 여전했던 것이다. 아무런 원망이나 울분의 시선 없이 그를 단지 ‘전직 대통령’으로 보고 있는 현실 앞에 그저 나는 부끄러울 뿐이었다.

한 친구가 ‘반야심경’의 한 구절을 도인처럼 들먹이며 날 위로하려 들었다. 모든 현상계가 본질적 차원에서는 생겨나는 일도 없고 없어지는 일도 없으며, 깨끗한 것도, 더러운 것도, 감소하는 일도, 증가하는 일도 없다는 뜻을 가진 심오한 구절을 읊으면서 말이다. 종교인으로서 수양이 덜 된 탓인지 오히려 애꿎은 그 친구에게 분풀이를 해대고 말았다. 20여 년간이나 일부러 찾지 않았던 산사를 생각 없이 들어 제 탓이나 할 일이었는데 말이다.

사진 출처 - 백담사 홈페이지

사진 출처 - 백담사 홈페이지

추한 역사는 잊는 순간 되풀이된다고 했다. 잊지 말아야 할 것을 분명하게 기억함으로써 절대 어리석게 강도당하는 역사만큼은 반복하지 말아야 할 것이다.

분에 겨운 내 마음 따위는 관심도 없다는 듯 돌아오는 길 내내 이어진 산과 계곡, 북한강 물줄기는 여전히 아름답고 시원했다.

김대원 위원은 성공회 서울교구 사회사목담당 신부입니다.