우리시대

> 인권연대세상읽기 > 우리시대

> 인권연대세상읽기 > 우리시대

‘우리시대’는 언론계에서 일하는 전문가들이 멘토가 되어, 작성한 칼럼에 대한 글쓰기 지도도 함께하고 있습니다.

칼럼니스트로 선정된 김태민, 이서하, 전예원님이 돌아가며 매주 한 차례씩 글을 씁니다. 칼럼니스트를 위해 안동환(서울신문), 안영춘(한겨레), 우성규(국민일보), 기자가 멘토 역할을 맡아 전문적인 도움을 줍니다.

그들은 여기에 있다 (신혜연)

작성자

hrights

작성일

2017-06-28 13:14

조회

340

신혜연/ 청년 칼럼니스트

‘성균관대학교 게이 레즈비언 신입생·재학생 여러분을 응원합니다.’ 작년 봄, 교내에 낯선 현수막이 걸렸다. 현수막의 주인은 우리 학교 성소수자 동아리 ‘퀴어홀릭’. 낯선 문구에 당황한 학우들 덕인지 현수막은 게시 사흘 만에 자취를 감췄다. 인문사회과학캠퍼스(서울)와 자연과학캠퍼스(수원)에 걸린 현수막 모두 불과 며칠 만에 사라졌다니, 그동안 숨죽여온 성소수자 단체에 대한 학우들의 고약한 신고식이었던 셈이다.

‘존재 자체가 투쟁’이라는 말은 성소수자 동아리들에게 꼭 맞는 표현이다. 흔한 동아리 홍보 자보조차 훼손당하기 일쑤고, 행사를 저지당하거나 동아리방에서 난동을 부리는 등의 사태도 심심치 않게 발생한다. 이런 위험을 감수하면서까지 이들이 학내 활동을 하면서 중앙 동아리 인준을 고집하는 까닭은 뭘까? 그들에게 학내 구성원으로서의 지위를 인정받고자 하는 욕구는, 헤겔이 말한 ‘인정투쟁’ 그 자체인 탓이다. 대학 내 성소수자 동아리에서 활동하는 한 학생은 “공동체(대학) 내에서 인준 받은 단체에 소속돼 있다는 데서 오는 안정감은, 누군가에겐 인생 최초로 느끼는 소속감과 안정감일 수 있다”고 털어놨다. 사회로부터 정체성을 인정받는 행위는 모든 인간에게 중요하지만, 특히 누군가에겐 미룰 수 없는 절박한 문제다. 그러나 한 축에서는 왜곡된 형태의 또 다른 인정투쟁이 벌어진다. 타인을 ‘비정상’으로 낙인찍는 방식으로 자기 정체성을 정당화하려는 시도가 그것이다. 학내 성소수자 동아리들의 현수막을 찢는 행태가 바로 이에 해당한다.

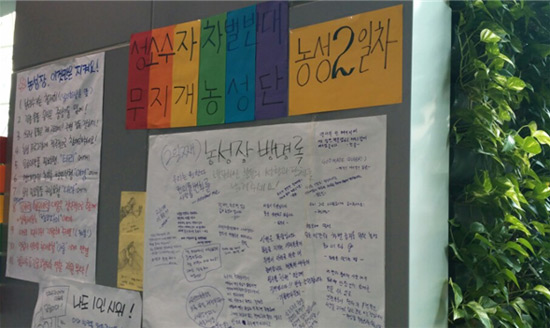

서울 시청에 꾸려진 ‘성소수자차별반대 농성장’. 방명록이 농성장을 방문한 시민들의 지지글로 빼곡이 차있다.

사진 출처 - 필자

최근 논란이 되고 있는 ‘서울시민 인권헌장’ 폐기 사태 역시 같은 맥락이다. 12월 10일 세계인권의 날 선포될 예정이었던 인권헌장은 180여 명의 시민과 전문가가 모여 장작 4개월 동안 6차례의 회의를 거쳐 도출된 결과다. 그러나 인권헌장 내용 중 ‘성적지향 및 성별정체성에 따른 차별금지 조항을 구체적으로 명시할 것인지’를 두고 시민들 사이에 의견이 갈렸다. 시민위원들 간 의견조정 끝에, 최종적으로는 이를 명시하기로 했으나 서울시 측에서는 ‘만장일치가 아니’라는 이유로 인권헌장을 사실상 폐기하겠다고 통보했다. 절차상으로 문제가 없는 데도 서울시에서 인권헌장 선포를 제지한 바탕에는 공청회장에 난입한 기독교 단체들의 존재성 표출이 있다. 인권헌장 선포를 압박하며 시청 점거 농성에 돌입한 성소수자 단체들 바로 옆에서 기독교 단체들은 밤새 곡소리를 냈다. 네 존재성이 억압받아야 내 존재성을 보장받을 수 있다는 듯이. 과거 기독교인들이 기독교인이라는 정체성만으로 박해받아온 역사를 돌이켜보면 참 아이러니한 일이다. 만일 이슬람 국가에서 기독교인에 대한 차별을 금지하자는 인권헌장을 거부하는 사태가 벌어진다면 이들은 어떤 태도를 보일까. “우리(기독교인)를 ‘비정상’으로 규정함으로써 너희(이슬람인)의 정체성을 획득하려는 걸 이해한다. 그러니 내 정체성을 포기하겠다.”고 의연히 말할 수 있을까.

우여곡절 끝에 퀴어홀릭의 중앙동아리 진출은 결국 좌절됐다. 현수막 강제 철거가 보다도 동아리연합회의 강경한 태도가 문제였다. 대학 내 성소수자 중앙동아리는 동아리 구성원들의 아웃팅*과 혹시 모를 테러 위험에 대비하기 위해 익명성 보장을 원칙으로 한다. 이런 상황이다 보니 회원 명부 제출이나 동아리방 배정 면에서 여타 동아리들과 다른 ‘편의’를 기대할 수밖에 없다. 그러나 동아리연합회는 퀴어홀릭의 특수성을 인정하지 않은 채 “다른 동아리들과 같은 절차를 거쳐야 한다. 이는 회칙에 명시된 사항이기 때문에 어쩔 수 없다”는 답변으로 일관했다. 차별받는 소수자에 대한 배려 없이 원칙만을 강조하는 행위 또한 ‘차별에 대한 묵인’이 될 수 있음을 이때 깨달았다. 이번 사태에서 서울시가 보인 태도 또한 이와 다르지 않다. 박원순 서울시장은 성소수자들의 존재를 외면하는 기독교 단체의 입장을 적극적으로 받아들여 시민들이 완성한 인권헌장을 자신의 손으로 폐기했다.

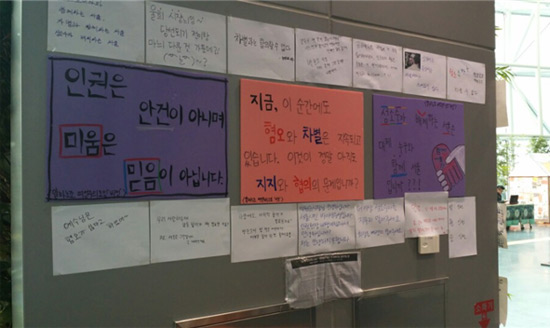

농성장에 붙은 피켓들. ‘지금, 이 순간에도 혐오와 차별은 지속되고 있습니다.

이것이 아직도 지지와 협의의 문제입니까?’라는 문구가 보인다.

사진 출처 - 필자

사실 인권에 있어 더 큰 장애물은 타인에 대한 부정 자체보다도 이에 대한 암묵적 동의다. 인권운동가인 마틴 루터 킹은 다음과 같은 말을 남겼다. “우리를(인권운동가들을) 괴롭히는 것은 사악한 사람들의 완벽한 몰이해가 아니라 선량한 사람들의 천박한 인식이다. 우리를 당황하게 만드는 것은 노골적으로 우리의 요구를 거부하는 사람들이 아니라 우리의 처지를 이해하면서도 미온적인 태도를 보이는 사람들이다.” 다수의 표를 얻어야 하는 정치인으로서, 박 시장은 소수자에 대한 차별을 묵인한 채 ‘선량한 사람들의 천박한 인식’에 편승하는 쪽을 택했다.

대학 내 성소수자 동아리들은 ‘대학성소수자모임연대 QUV’라는 이름으로 뭉쳐 이번 인권헌장 폐기 사태에 대응하고 있다. 자연스레 지난봄이 떠올랐다. 어김없이 대자보가 찢기고, 반대 단체들이 난입하는 등 상황조차 비슷하다. ‘비정상’을 주장하는 목소리는 한 번에 사라지지 않는다. 그러나 다수의 ‘선량한 사람들’은 조금씩 태도를 바꾸고 있다. 정치인 박원순의 선택에 대한 지탄의 목소리가 크다. 내가 눈을 감는다고 타인의 존재가 사라지는 것은 아니다. 지난봄으로부터 2년여의 세월이 흘렀다. 모든 시련을 이겨내며, 그때나 지금이나 그들은 여전히 ‘여기에’ 있다.

*아웃팅=본인의 의사와 관계없이 타인에 의해 성정체성이 드러나는 것

신혜연씨는 노동과 여성 인권에 관심을 갖고 대학교 학보사에서 사회부 기자로 활동 중인 학생입니다.