발자국통신

> 인권연대세상읽기 > 발자국통신

> 인권연대세상읽기 > 발자국통신

‘발자국통신은’인권연대 운영위원들로 구성된 칼럼 공간입니다.

‘발자국통신’에는 강국진(서울신문 기자), 김희교(광운대학교 동북아문화산업학부 교수), 염운옥(경희대 글로컬역사문화연구소 교수), 오항녕(전주대 교수), 이찬수(서울대 통일평화연구원 연구교수), 임아연(당진시대 기자), 장경욱(변호사), 정범구(전 주독일 대사), 최낙영(도서출판 밭 주간)님이 돌아가며 매주 한 차례씩 글을 씁니다.

암스테르담 ‘열대박물관’에 가다(염운옥)

염운옥 / 경희대 글로컬역사문화연구소 학술연구교수

지난 6월 말 열대박물관(Tropenmuseum)을 보기 위해 암스테르담에 다녀왔다. 열대박물관은 식민주의 탈피를 표방하며 변화를 거듭하고 있는 유럽 박물관들 가운데 한 곳이다. 비슷한 사례로는 파리의 인간박물관(Musée de l'Homme)과 케브랑리 미술관(Musée du quai Branly), 벨기에 테르뷰렌의 아프리카박물관(the Africa Museum)을 꼽을 수 있다. 식민주의라는 ‘원죄’를 의식하고 씻어내기 위해 기존 박물관 전시 구성을 대폭 개편하거나 새로 박물관을 건립하는 유럽 박물관들의 노력이 탈식민주의를 향해 조금이나마 나아가고 있는 건지, 아니면 식민주의의 재탕이나 회피의 교묘한 전략에 불과한 건지에 대해서는 평가가 갈린다. 하지만 2000년대 이후 식민주의에 기원을 둔 유럽 박물관들은 좋든 싫든 변화의 압박에 반응하고 있으며, 상설전시와 특별전시에 그리고 신설 박물관에 이런 변화가 반영되고 있다는 사실만큼은 부정할 수 없을 것이다.

열대박물관은 암스테르담 도심에서 동쪽으로 조금 떨어진 린네우스스트라트(Linnaeusstraat)에 위치하고 있다. 트램을 내려 오스터파크(Oosterpark)를 따라 조금 걷다 보면 밝은 벽돌색의 단정한 건물을 만나게 된다. 열대박물관 파사드는 암스테르담 시내에서 쉽게 볼 수 있는 폭이 좁고 높다란 삼각형 지붕의 건물들과 닮았지만 육중한 부피감이 남다르다. 열대박물관과 이어진 건물에는 왕립열대연구소가 자리잡고 있다. 하를렘에서 시작한 이 박물관이 현재 위치로 옮겨온 것은 1926년이었다. 원래 오스터파크 자리에 있던 공동묘지가 시 외곽으로 이전하면서 비게 된 공간에 새 건물을 지어 식민지연구소와 그 부속 박물관으로 사용하게 된 것이다. 당시 암스테르담에서 가장 큰 건축물이었다고 하니 수도 암스테르담에서 야심차게 새출발한 박물관이었다.

열대박물관 @염운옥

열대박물관 건물 축소 모형

Image of the scale model of the Koninklijk Instituut voor de Tropen

https://www.tropenmuseum.nl/en/zien-en-doen/tentoonstellingen/whats-the-story

열대박물관의 역사는 160년에 가깝다. 명칭도 원래 열대박물관이 아니었다. 원래 이름은 식민지박물관(the Colonial Museum)이었고, 1949년 열대박물관으로 개칭했다. 식민지박물관의 토대가 되는 유물 수집을 시작한 계기는 네덜란드 산업진흥협회의 해외영토에 대한 관심이었다. 1864년 아마추어 식물학자 프레데릭 반 에덴(Frederik van Eeden)는 고용주인 산업진흥협회를 설득해 본격적인 수집을 시작했다. 인도네시아를 비롯한 네덜란드 해외영토의 천연자원, 생산품, 공예 등의 수집이 식민지 이익을 위해 중요하다고 본 것이었다. 하를렘에 있는 그의 저택은 곧 수집품으로 가득 찼고, 1871년 하를렘에 식민지박물관을 열게 되었다. 1910년대에는 암스테르담으로의 이전 논의가 시작된 한편 암스테르담 아티스 동물원(Artis Zoo)의 인류학 유물을 양도받아 소장품이 크게 늘었다. 아티스 동물원은 동물 포획과 사육 이외에도 인도네시아, 아프리카, 뉴기니의 유물을 수집해왔는데 동물원을 이전하면서 인류학 유물은 식민지박물관로 보낸 것이다. 따라서 현재 열대박물관 컬렉션은 크게 하를렘 식민지박물관 기원(목록에서 H로 구분)과 아티스 동물원 인류학 컬렉션 기원(목록에서 A로 구분)으로 구분된다. 2014년 열대박물관은 레이덴의 민족문화박물관(Museum Volkenkunde), 베르그엔달의 아프리카박물관(Afrika Museum), 로테르담의 세계박물관(Wereldmuseum)과 함께 문화부 세계문화박물관(the National Museum of World Cultures) 산하의 한 기관으로 통합되었다. 세계문화박물관을 총괄하는 물질문화연구센터(the Research Center for Material Culture) 소장은 열대박물관의 임무는 “세계시민 양성에 공헌하는 도구로서 우리가 공유하는 세계에서 책임감의 필요성을 일깨우고 타인에 대한 공감을 강조하는 것”이라고 밝혔다.

박물관 입구에서 엘리베이터를 타고 한 층 올라오면 전시실이 시작된다. 엘리베이터 문이 열리고 정면 방향으로 맨 먼저 시선이 닿는 벽에 영상 전시물이 걸려 있다. 세 개의 스크린을 가득 채운 글자들이 쉴새 없이 움직이며 이름을 만들고 이름과 이름을 연결하는 선을 긋는다. 생명을 얻은 이름들이 깊은 바닷속을 헤엄치는 풍경 같다. 글자들은 네덜란드에 의해 카리브해와 아시아에서 노예가 된 사람들의 이름이다. 인도네시아, 퀴라소, 수리남에서 노예등록과 노예해방 기록을 토대로 수집한 이름들로 앞에 놓인 터치스크린을 클릭하면 해당 이름과 관련된 더 많은 내용을 알 수 있게 되어 있다. 노예가 된 사람들의 이야기를 소상히 밝히는 것은 어렵더라도 이름을 기억하고 그들이 맺은 인간관계를 기억하는 일은 노예를 인간의 자리로 되돌리는 첫걸음이다. 터치스크린 옆의 설명문에는 1863년 네덜란드에서 노예해방이 이뤄졌지만 실제로는 주인 밑에서 수년간 강제노동해야만 했다는 사실, 반면 노예주는 국가로부터 노예 노동력 상실에 대한 보상을 받았다는 사실도 쓰여있다. 노예제 역사에 대한 반성의 문제가 유럽 사회에 대두되면서 프랑스 보르도에 노예제 희생자 동상에 세워졌고, 영국 리버풀에는 국제노예제박물관이 개관했다. 네덜란드에도 2002년 오스터파크에 중간항로의 고난을 형상화한 수리남 예술가 에르윈 드 드브리스(Erwin de Vries)의 청동상 작품이 세워졌다. 열대박물관의 노예 이름 영상 전시는 이러한 성찰과 기억의 노력과 같은 흐름 속에 놓인 것으로 박물관 감상의 시작 지점부터 강렬한 인상을 전해주었다.

노예 이름 영상 전시 @염운옥

전시실은 노예 이름 영상 전시를 중심으로 좌우로 펼쳐진다. 중앙에 아트리움 그레이트홀(Great Hall)을 두고 양편으로 위아래 두 개 층에 전시실이 펼쳐져 있다. 전시는 ‘인종의 창조’, ‘흑인성이라는 산물’, ‘저항’, ‘자유’, ‘창조성과 저항’의 다섯 개 주제로 이뤄져 있다. 본격적인 전시 감상을 시작하면서 먼저 눈길을 끈 점은 이 박물관이 분명하게 반인종주의 반식민주의의 관점을 제시하고 있다는 것이었다. “인종은 인종주의의 아들이지, 아버지가 아니다(Race is the child of racism, not the father)”라는 미국 작가 타네히시 폴 코츠(Ta-Nehisi Coates)의 말을 내걸고 ‘인종의 창조’ 전시를 시작한다. 인종은 생물학적 토대를 갖는 개념이 아니라 인종주의 이데올로기에 의해 구성된 개념이라는 뜻이다. 그리고 인종적 스테레오타입을 구성하는데 동원됐던 두개측정기, 두개고정기, 두개골 스탠드, 인체측정기, 피부색 판별 차트, 눈 색깔 판별 모형 같은 소위 ‘과학’의 도구들이 전시되어 있었다. 고등학교와 대학에서 사용됐던 형질인류학 강의용 교재에 실린 세계인의 신체적 차이를 보여주는 도판은 인종이 존재하고 이는 피부색, 머리카락, 눈, 안면과 두개골의 신체적 차이에 나타난다는 관념을 뒷받침했던 예로 등장한다. 형질인류학이 만들어내는 인간 신체의 차이는 인종적 차이로 단순화되고 스테레오타입이 되어 포스터, 교재, 엽서, 광고, 영화 속에서 반복되면서 인종주의를 생성한다.

형질인류학 교재 도판 @염운옥

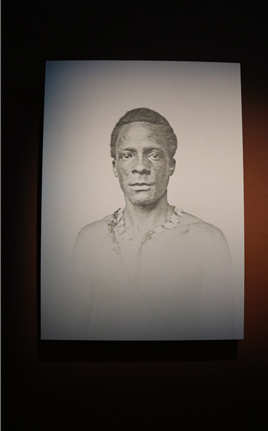

1883년 암스테르담에서 열린 국제 식민지 무역 박람회에서는 인간 전시가 있었다. 수리남과 인도네시아인이 보여지기 위해 앉아서 포즈를 취하거나 공연을 하면서 전시되었다. 열대박물관은 1883년 박람회 유물을 다수 소장하고 있다. 이 사실은 열대박물관과 식민주의의 관계를 또렷이 증명한다. 전시실에는 인간전시에 동원된 수리남인 네 사람 엘리자베스 모엔디(Elisabeth Moendi), 재클린 리켓(Jacqueline Ricket), 요하네스 코조(Johannes Kojo), 코조 아 슬렌 그리(Kojo-A-Slen-Gri)의 초상사진이 걸려 있고 이름과 약력이 적혀 있었다. 그들은 박람회에 온 28명의 수리남인 중에 속해 있었다. 설명문에 의하면, 코조 아 슬렌 그리의 이름은 원주민어로 ‘활기차게 걷는 사람’이라는 뜻이라고 한다. 1838년생으로 네덜란드 탐험가를 도와 수리남에서 탐험로를 개척했다고 한다. 코조는 1883년 박람회에 데려올 수리남인을 모집하는 데 조력했고, 조카 요하네스 코조를 함께 데려왔다. 이러한 설명은 19세기 말 인간전시에 자발성과 강제성, 상업주의와 인종주의가 복잡하게 착종되어 있었음을 짐작하게 한다.

코조 아 슬렌 그리 @염운옥

박물관의 역사에 관한 전시에서는 “여기 있는 모든 것들은 훔친 것인가?”라는 도발적 질문을 제기하고, 박물관의 유물이 매매, 기부, 때로는 절도 같은 다양한 방법으로 수집되었다고 답하고 있다. 그리고 유물의 수집이 식민지에 대한 억압, 무역, 군사 행동, 과학 프로젝트, 선교 사업의 맥락에서 일어났으며, 소장품 대부분이 식민지 시대에서 유래한다고 고백하고, 원산국이 자발적으로 포기하지 않았거나 원산국에서 문화적 가치가 더 높은 유물을 배상과 반환의 대상으로 간주한다고 밝히고 있다. 물론 이런 문구는 예상되는 유물 반환 논쟁을 의식한 원론적이고 선제적인 대응일 수도 있다. 하지만 부정할 수 없는 부끄러운 식민주의 과거를 박물관 역사의 일부로 명시적으로 밝힌다는 면에서는 평가해줄 면이 있다고 본다.

현재 열대박물관의 상설전시는 탈식민주의적 개입의 결과물이다. 1990년대부터 박물관의 식민주의 유산에 대한 비판이 있었지만, 본격적인 변화가 시작된 것은 2015년부터였다. 열대박물관은 박물관의 중립성을 다시 묻고, 신자유주의적 다양성 담론을 비판하는 학술대회를 개최하고, ‘박물관을 탈식민화하자(Decolonize the Museum)’라는 시민단체와 협력해 전시에 내재한 식민주의와 인종주의에 대해 검토하고 성찰했다. ‘박물관을 탈식민화하자’는 20~35세의 아프리카계 네덜란드인으로 구성된 단체로 인종뿐만 아니라 젠더와 장애의 관점에서 접근성을 결여한 박물관에 대해 비판하고 교차적 관점을 박물관에 요구했다. 이 단체와의 협력을 통해 전시 내용을 바꾸고 설명문을 다시 쓰는 작업이 이뤄졌다. 2017년 열대박물관이 주최한 노예제 역사에 관한 학술회의에는 미국 워싱턴의 아프로아메리칸역사문화박물관(National Museum of Afrian American History & Culture) 로니 번치(Lonnie Bunch) 관장을 초청하기도 했다. 큐레이터 마틴 버거(Martin Berger)와 리처드 코피(Richard Kofi)는 개편과정에서 가장 많은 영향을 준 박물관으로 이곳을 꼽았다.

약 2시간 넘게 박물관을 둘러보는 동안 아트리움에서는 수리남 문화공연이 열리고 있었다. 어린이들이 객석을 가득 메웠고 흥겨운 노래와 춤이 무대에서 펼쳐졌다. 관람하는 발걸음이 둥둥 울리는 북소리에 가벼워졌고, 어깨가 들썩이기도 했다. 유물에서 눈을 돌려 자꾸 아트리움 쪽을 내려다보게 되었다. 아이들은 모두 자리에서 일어나 함께 노래하며 즐기고 있었다. 아이들의 밝은 웃음소리가 박물관에 가득했다. 공간을 완성하는 건 사람이라고 하지 않았던가. 이날 열대박물관의 주인공은 단연코 수리남 예술가들과 아이들이었다. 이 아이들이 어른이 되었을 때 네덜란드는 좀 더 열린 곳이 될 수 있을지도 모르겠다.

수리남 음악과 춤 공연 @염운옥

1) Iris van Huis, “Contesting Cultural Heritage: Decolonizing the Tropenmuseum as an Intervention in the Dutch/European Memory Complex,” T. Lähdesmäki et al. eds., Dissonant Heritages and Memories in Contemporary Europe (Palgrave, 2019). pp. 226-237.