수요산책

> 인권연대세상읽기 > 수요산책

> 인권연대세상읽기 > 수요산책

‘수요산책’은 각계 전문가들로 구성된 칼럼 공간입니다.

‘수요산책’에는 강대중(서울대학교 교육학과 교수), 도재형(이화여자대학교 법학전문대학원 교수), 박록삼(전 서울신문 논설위원), 박상경(인권연대 회원), 염운옥(경희대 글로컬역사문화연구소 교수), 윤동호(국민대학교 법과대학 교수), 이동우(변호사), 이윤(경찰관), 이재환(시흥시청 소상공인과 지역화폐팀 책임관), 장은주(영산대학교 성심교양대학 교수), 조광제(철학아카데미 대표)님이 돌아가며 매주 한 차례씩 글을 씁니다.

자라파, 파리로 끌려가다(염운옥)

염운옥/ 경희대 글로컬역사문화연구소 학술연구교수

어린 시절 내 눈에 기린은 단연코 가장 매력적인 동물이었다. 창경궁 동물원인지 서울동물원인지 기억도 희미하지만, 휴일에 부모님에 이끌려 방문했을 터이고 동물 구경인지 사람 구경인지 모를 정도로 혼잡했다. 사람 숲을 헤치고 동물 우리에 다가가도 호랑이나 사자 같은 맹수는 모습을 잘 보여주지 않았다. 하지만 기린은 달랐다. 다 자란 기린은 암컷이 4미터, 수컷이 5미터나 되니까 대략 아파트 2층 높이 만큼 된다. 어린아이라도 발돋움을 하고 고개를 처들고 시선을 멀리 던지면 기린을 너끈히 볼 수 있다. 길고 강인한 목 끝에는 작은 머리와 세 개의 뿔이 얹혀 있다. 어린 나뭇잎을 씹느라 입을 연신 좌우로 움직이며, 동그란 눈망울을 굴려 내 쪽을 바라본다. “아, 저기 봐, 기린이다!”

기린에 대해서는 유독 궁금한 게 많았다. 기다란 다리를 휘저으며 뛰는 자태는 에너지와 스피드가 맹수 못지않다. 몸에는 표범 무늬도 있지 않은가. 그런데 얼굴은 선량한 모습이다. 몸체와 얼굴이 안 어울린다. 기다란 목의 뼈는 도대체 몇 개일까? 혹시 수십 개 뼈가 아코디언처럼 이어져 있는 건 아닐까? 심장과 머리 사이가 저렇게 멀어서야 혈액을 어떻게 공급할까? 작은 머리가 의료용 스포이드처럼 저 아래 심장에서 피를 죽 빨아올리는 건 아닐까? 어린 마음에 상상력을 보태 자문자답해보기도 했다. 기린은 다른 포유류와 마찬가지로 7개의 경추를 갖고 있지만 긴 목을 상하로 자유자재로 움직이기 위해 제1흉추가 기능상 ‘8번째 목뼈’ 역할을 한다는 사실 1), 심장과 뇌 사이가 워낙 멀어서 뇌까지 혈액을 보내기 위해서는 혈압이 높아야 하기 때문에 기린의 최고 혈압은 300mmHg로 지구상에서 가장 혈압이 높은 동물이라는 사실은 나중에 알았다.

기린이 신기했던 건 유럽인들도 마찬가지였다. 기린은 이국 동물 중에서도 경이와 호기심이 집중된 대상이었다. 기린은 로마제국 원형경기장에 등장했었지만, 16세기 메디치 군주를 위해 진상되었던 것을 마지막으로 18세기까지 유럽에서는 살아있는 기린을 볼 수 없었다. 로마의 박물학자 플리니(Pliny the elder)는 기린을 카멜로파르달리스(Cameloparadalis)라고 명명했다. 이름으로 알 수 있듯이 플리니는 기린을 낙타표범(camelopard), 즉 낙타의 형체와 표범의 피부를 섞어 놓은 미지의 동물로 인식했다. 아프리카 내지로부터 들어온 기린 뼈나 가죽은 접해봤지만 살아있는 기린을 직접 보지는 못했던 18세기 유럽 박물학자들은 플리니의 전통에 따라 기린을 유니콘, 그리핀, 피닉스와 같은 신화 속 동물로 인식했다. 조르주루이 르클레르 드 뷔퐁(Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon)의 『자연사(Histoire Naturelle)』에 실린 기린 삽화에는 기린의 뿔 2개가 유니콘의 뿔처럼 묘사되어 있는데, 이는 플리니의 『자연사(Naturalis Historia)』에 나오는 서술을 시각적으로 번역한 것이었다. 2)

“이 신비로운 동물”, “신성한 피조물”에 대한 목격담으로, 사체와 뼈와 가죽으로 점차 기린의 실재가 알려지자 이 동물에 대한 정확한 지식을 얻기 위한 증표로서 실물에 대한 갈망은 더욱 커졌다. 프랑스 탐험가 프랑수아 르 발랑(François de Vaillant)은 남아프리카 케이프 내지에서 야생 기린을 관찰하고 기록을 책으로 발간했다. 1810년대가 되면 영국의 탐험가이자 자연학자 윌리엄 존 부쉘(William John Burchell)도 남아프리카 내륙을 탐험하고 “세상에서 가장 키가 큰 네발동물”에 대해 면밀히 기록했다. 부쉘이 수집한 약 5만점의 표본 중에는 암수 기린 한 쌍도 있었다. 부쉘이 기증한 박제 기린 한 쌍은 영국박물관에 2층 계단 복도에 전시됐다. 3)

1827년 6월 30일, 파리 국립자연사박물관에 살아있는 기린이 도착했다. 1826년 수단에서 붙잡힌 새끼 기린이 뱃길로 나일강을 따라 거슬러 올라가 알렉산드리아와 카이로를 거쳐 프랑스 남부 항구 도시 마르세유에 도착했다. 기린이 처음 밟은 유럽 땅은 마르세유였던 것이다. 마르세유부터 파리까지는 육로로 900킬로미터를 걸어서 이동했다. 수단에서부터 파리까지 이동거리를 모두 합치면 무려 6,000킬로미터에 달한다. 새끼 기린은 ‘자라파(Zarafa)’라고 불렸다. 아랍어로 ‘매력적이고 사랑스럽다’는 뜻의 ‘zerafa’에서 변형된 단어라고 한다. 영어, 불어, 이탈리아어의 giraffe, girafe, giraffa는 모두 여기서 유래했다.

기린을 생포해 프랑스 국왕 샤를 10세에게 보낸 이는 이집트의 부왕 무함마드 알리였다. 자라파는 오스만제국 지배에 반대하는 그리스의 봉기를 진압하는 것을 눈감아 달라는 알리의 정치적 계산을 위한 희생양이었다. 당시 왕정복고기의 프랑스도 정치가 불안정한 상태라 알리의 뇌물이 효과를 발휘할지는 의문이었다. 부왕 알리의 명을 받은 사냥꾼들은 어미는 죽이고 생후 2개월의 새끼 자라파를 생포했다. 젖을 떼기 전의 새끼 기린이라야 길들일 수 있기 때문이다. 젖먹이를 지난 기린은 도망치려다가 불구가 되거나 굶어 죽는 경우가 많았다. 기린의 정강이 뼈는 곤봉으로, 기린 가죽은 방패용 가죽으로, 꼬리는 파리채로 쓰였고, 고기는 고급 식량으로 팔렸기 때문에, 어미는 도살해 네 마리 낙타에 나눠 싣고 이동했다. 자라파는 어미의 사체와 함께 걸어야 했던 것이다. 어미 잃은 자라파에게 매일 96리터씩 우유를 먹이기 위해 소 세 마리도 일행에 포함되었다. 4)

기린은 가는 곳마다 인기를 끌었다. 마르세유에서 파리까지 도보로 이동하는 동안 지나는 도시마다 기린을 보러 인파가 모여들었다. 낮에 30km 이상 걷고 밤에는 쉬어야 하는데 기린을 보러 사람들이 여관으로 몰려들어 제대로 쉴 수도 없었다. 리옹에서는 3만 명이 연도에 나와 구경하는 바람에 대혼란이 발생하기도 했다. 수단인 하산과 아티르가 여정을 동행하며 기린을 돌봤다. 또 한 가지 특기할 만한 사실은 저명한 자연학자 에티엔 조프루아 생틸레르(Étienne Geoffroy Saint-Hilaire)가 마르세유로 와서 파리까지 동행하며 관찰 기록을 책으로 남겼다는 사실이다. 통풍으로 건강이 좋지 않았던 중년의 생틸레르에게는 쉽지 않은 여정이었다. 그 사이 자라파는 3미터 70센티까지 자랐다. 5) 파리에 무사히 도착해 국왕 샤를 10세를 알현했을 때 생틸레르는 감격에 겨워 경과를 보고했고, 국왕은 한 시간 동안이나 생틸레르에게 기린에 대해 관심을 보이며 이런저런 질문을 했다고 한다. 6)

<그림 1> ‘아 라 지라프(à la Girafe)’ 헤어스타일과 기린 색상 드레스를 입은 여성

출처: Women began to truss up their hair à la Girafe and style themselves in giraffe-coloured dresses. Well you would wouldn’t you? The Repository of Arts, Literature, Fashions &c. Third Series, Volume 10. Photograph: Internet Archive Photograph: Internet Archive

1827년 첫 6개월 동안 파리에서 누적 약 6만 명의 관람자가 기린을 직접 보러 왔다. 당시 파리 여성들 사이에서는 기린 색과 무늬 패션, 기린 뿔 모양 헤어스타일이 유행했고, 인기 색깔은 ‘기린 노랑색’이었다(그림 1). 남성들도 기린 모자, 기린 타이를 맸다. 직물, 벽지, 도자기, 장신구, 가구 어디에도 기린이 새겨졌고 기린 무늬와 긴 목을 디자인에 응용했다. 기린 열풍은 1830년대까지도 계속됐다. 7)

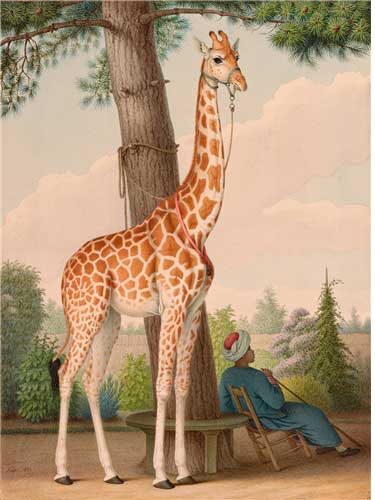

아티르는 수단으로 돌아가지 않고 남아 자라파를 보살폈다(그림 2). 파리 자연사박물관에서 자라파 옆에 거주하며 극진하게 돌봤던 아티르에 대해 파리지엥들은 기린의 정부(情夫)라며 입방아를 찧기도 했다. 자라파를 고상하고 우아하고 아름다운 숙녀로 의인화하고, 아티르와의 친밀한 관계에 야릇한 시선으로 함부로 성애화함으로써 인간의 의식 속에 가둬버린다. 어미를 잃고 900㎞를 걸어와 파리에 갇힌 기린 자라파가 무슨 생각을 했을지, 유순하고 우아한 모습이 혹여 체념은 아니었는지 우리 인간으로서는 알 길이 없다. 물어보려고도 하지 않는다. 1842년 죽은 자라파는 박제가 되어 라로셀 자연사박물관 계단참에 아직도 서 있다. 영면에 들지 못한 자라파가 강제이주에 영원히 항의하고 있는 건 아닐까? 인간의 호기심과 과학연구를 위해 동물을 가두어 사육하는 일은 어디까지 정당화될 수 있는가 질문하는 건 아닐까?

<그림 2> 니콜라 위에가 그린 기린 자라파와 아티르의 초상화

"Study of the Giraffe Given to Charles X by the Viceroy of Egypt," by Nicolas Huet the Younger (1827) A watercolor depiction of the first giraffe ever seen in France, alongside the groom who would look after it for the next eighteen years.

출처: Wikimedia Commons

1) 기린의 8번째 목뼈는 일본의 기린 연구자 군지 메구(郡司芽久)의 발견이다. 군지 메구, 이재화 옮김, 『나는 기린 해부학자입니다』 (더숲, 2019).

2) Takashi Ito, London Zoo and the Victorians 1828–1859, Woodbridge, UK: Boydell and Brewer Limited, 2014. p.55-56.

3) Ibid., p.60.

4) 마이클 앨린, 박영준 옮김, 『자라파 여행기: 이집트가 프랑스에 선물한 자라파를 통해 본 19세기 정치 문화사』 (아침이슬, 2002), 77-80쪽.

5) 같은 책, 139-152쪽.

6) 같은 책, 184쪽.

7) 같은 책, 186-187쪽.