오창익의 인권이야기

> 인권연대세상읽기 > 오창익의 인권이야기

> 인권연대세상읽기 > 오창익의 인권이야기

경범죄위반자도 체포하겠다는 국회의원들의 발상 (주간 [시사IN] 07.12.04)

오창익/ 인권연대 사무국장

장사하는 사람이 손님을 끌기 위해 소리치는 광경은 익숙한 풍경이다. 시장이나 마트 등 어디서나 흔히 볼 수 있다. 그런데 이 익숙한 풍경도 형사처벌의 대상이 된다. 경범죄처벌법 제3조의 10은 ‘청객(請客)행위’를 처벌대상으로 규정하고 있다. “영업을 목적으로 떠들썩하게 손님을 부른 사람”은 10만 원 이하의 벌금이나 구류에 처할 수 있다.

1954년 제정된 경범죄처벌법은 이처럼 시시콜콜한 시민의 일상에 대해 국가가 간여하고, 나아가 형사처벌까지 가능하도록 규정하고 있는 법률이다. 1954년에 멈춰버린 고장 난 시계처럼, 상식적으로 이해되지 않는 처벌의 대상이 많다. 암표 매매는 물론, 행렬(줄)에 끼어드는 사람도 처벌하는 등 시대착오적 조항들이 그대로 남아 있다.

칼·쇠톱 등을 갖고 있는 사람도 처벌된다. 범죄가 아닌 범죄의 예비까지 처벌한다. 칼은 범죄의 도구가 될 수도 있지만, 맛있는 요리를 위한 도구가 될 수도 있다. ‘못된 장난’을 처벌한다는 조항도 있는데, 도대체 ‘못된 장난’이란 게 뭔가. 개념이 불명확하니 ‘못된 장난’이 뭔지는 경찰관의 자의적 판단에 달려있다.

노상방뇨나 금연구역에서의 흡연은 그렇다 쳐도, 구걸하는 사람, 그저 다른 사람을 불안하게 하거나 귀찮고 불쾌하게 한 사람, 과다노출(속까지 들여다보이는 옷을 입거나 또는 가려야 할 곳을 내어 놓아 다른 사람에게 부끄러운 느낌이나 불쾌감을 준 사람)도 처벌된다. 이런 식의 조문은 49개나 된다.

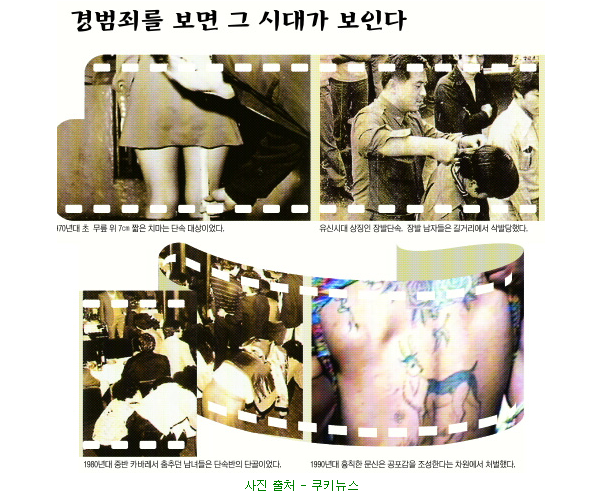

일종의 기초질서, 공중도덕 위반 행위를 일일이 범죄로 규정하고 형사처벌을 하는 나라는 한국뿐이다. 기초질서가 어색한 시절, 문맹률은 높고 공중도덕에 대한 이해는 부족했던 전쟁직후였다면, 이런 특별법이 필요했을 수도 있다. 그렇지만 1954년과 비교해 2007년의 한국은 완전히 다른 나라가 되었는데도 구태의연한 법률은 그대로다.

국회 행정자치위원회 위원장이기도 한 대통합민주신당의 유인태 의원과 김근태, 문희상, 원혜영, 이인영, 임종석, 홍미영 등 24명의 국회의원은 지난 9월 ‘경범죄처벌법 전부개정법률안’을 발의했다. 이들의 이름만 보고는 국가형벌권을 남용해왔던 경범죄처벌법의 문제점을 고치려는 줄 알았다. 그러나 순진한 오해였다. 개정안은 오히려 훨씬 더 강력한 처벌을 하자는 것이었다. 상황은 더 고약해졌다. 개정안에서 굴뚝청소 소홀 등의 몇 개 조항은 삭제했지만, 단속공무원의 중지명령을 이행하지 않으면 60만원의 벌금 또는 구류에 처하도록 하고 있다.

50만원, 100만원처럼 꺾어지는 액수가 아닌 60만 원 이하라는 어정쩡한 액수로 정한 것은 형사소송법이 현행범 체포 요건을 50만 원 이상으로 하기 때문이다. 경범죄처벌법 위반자도 현행범으로 체포하겠다는 것이 개정안의 핵심이다. 현행범으로 체포되면 48시간까지 유치장에 갇힐 수 있다. 자칫하면 노상방뇨, 껌이나 담배꽁초, 휴지를 버리거나 손님을 끌어 모으다가 체포될 수 있게 된 것이다.

경범죄처벌법에 문제가 있다고 생각한다면 그냥 폐지하는 것이 옳다. 문제가 심각한 것은 형법으로 처벌하면 그만이고, 사회적 지탄의 대상이 되는 행위들은 따로 모아 과태료 부과 등 행정벌을 주면 그만이다. 미니스커트나 장발을 풍기문란으로 단속하던 유신시절로 돌아갈 수는 없다.

예전엔 경찰관이 임의동행 형식으로 강제로 끌고 가는 일이 많았다. 경찰관이 자기 맘대로 자기가 필요할 때마다 사람을 잡아가두는 것만큼 단속의 실효성을 확보하는 방안은 없을 것이다. 그렇지만 경찰의 편의가 증진되는 그만큼, 시민의 인권은 위축된다. 생업에 종사해야 할 시민들이 경찰관의 말을 듣지 않았다고 꼬박 이틀을 갇혀있어야 하는 나라는 누가 뭐래도 인권후진국이다.